ll'epoca in cui la Fontana della Barcaccia venne terminata, fra i molti artisti attivi a Roma il giovane Gianlorenzo era già uno stimato scultore. Avendo avuto per maestro il suo stesso padre, era entrato nella bottega di famiglia da ragazzo e aveva collaborato con lui.

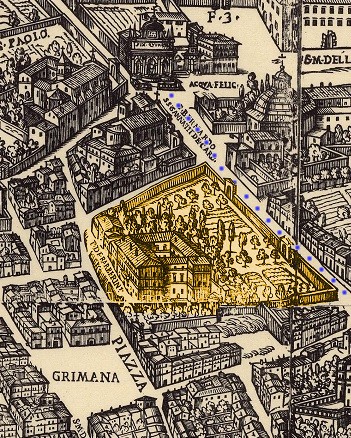

| Assai presto il suo talento fu notato dal cardinale Alessandro Montalto, il nipote di Sisto V. Infatti una delle prime commissioni importanti affidate all'artista, verso il 1620, fu di disegnare e realizzare per la sua villa di famiglia un gruppo scultoreo a ornamento di una grande vasca ovale detta la peschiera (o il peschierone), un'opera di domenico Fontana che già in precedenza era stata l'orgoglio del famoso zio del cardinale (cfr. pagina 6). La vasta proprietà (illustrazione in basso) si estendeva sul colle Esquilino, dalla basilica di Santa Maria Maggiore, presso la quale i Bernini avevano la loro bottega, fino ai resti delle Terme di Diocleziano; oltre a un sontuoso palazzo nobiliare, la villa comprendeva diversi giardini, fontane, vigne e persino un serraglio dove venivano tenuti animali esotici, tra cui dei leoni. |

Gianlorenzo Bernini

(1598 – 1680) |

il gruppo del Nettuno,

ora a Londra |

Ma il gruppo di Bernini scampò alla distruzione. Già alla fine del Settecento era finito in Inghilterra, acquistato da un privato, e lì nel tempo ebbe diversi proprietari, finché il Museo Victoria and Albert, dove si trova oggi, lo rilevò nel 1950. Invece l'unico reperto superstite della villa ancora esistente a Roma è una fontana murale, anch'essa di Domenico Fontana, consistente in una nicchia riccamente decorata, da cui una piccola testa di leone emette uno zampillo d'acqua su un gruppo di scogli, detta Fontana del Prigione (per via di una statua che vi sorgeva davanti, andata perduta). Dopo la distruzione di quanto rimaneva della villa, nel 1938 la nicchia fu trasferita sotto al Gianicolo, in un luogo piuttosto anonimo.

|

|

la Fontana del Prigione da Villa Montalto,

opera di Domenico Fontana, ora sotto il Gianicolo |

Il crescente successo di Gianlorenzo gli permise di fare la conoscenza anche del cardinale Maffeo Barberini, che rimase particolarmente colpito dalle sue opere, al punto che dopo la sua elezione a papa Urbano VIII nel 1623, divenne il mecenate e il principale committente del versatile artista.

Attorno al 1625 Urbano decise di farsi costruire un grande palazzo su un fianco del colle Quirinale, appena al di là della parte più densamente popolata del rione. Ne fu data commissione ai migliori architetti e pittori, in particolare Carlo Maderno, Pietro da Cortona, Francesco Borromini e i due Bernini, padre e figlio.

È dal sontuoso Palazzo Barberini, la più importante residenza nobiliare costruita a Roma in età barocca, che la vicina piazza, all'epoca chiamata Grimana, prese in seguito il nome attuale di piazza Barberini.

Sulla sommità dello stesso colle, lungo un lato della proprietà dei Barberini, correva il ramo principale dell'Acqua Felice (cfr. illustrazione a destra e pagina 6).

Maffeo Barberini, Urbano VIII |

Grazie alla sua posizione Palazzo Barberini poté essere facilmente fornito di acqua corrente; infatti sotto il suo portico, in una nicchia situata centralmente, in origine si trovava una fontana da giardino, il cui disegno comprendeva un'ape e un sole, le imprese araldiche dei Barberini. Quest'opera forse era una creazione di Gianlorenzo.

|

Però appena qualche anno più tardi il portico subì delle modifiche e la fontana fu rimossa: di essa non se ne seppe più nulla.

Solo nel corso della seconda metà del XIX secolo davanti al palazzo ne fu collocata un'altra; ma a parte il fatto di essere molto più semplice della precedente, ora è anche secca. |

Palazzo Barberini e i suoi terreni (in giallo), l'Acqua Felice

(punti blu) e la piazza, ancora indicata con il vecchio nome |

Palazzo Barberini, lo stemma della famiglia sul balcone e la fontana del XIX secolo, ora secca

la Fontana del Tritone, uno dei capolavori di Bernini |

LA FONTANA DEL TRITONE

(ALIMENTATA DALL'ACQUA FELICE)

Poiché il ramo dell'acquedotto era così vicino, nel 1642 Urbano VIII pensò di sfruttarlo nuovamente per dare alla vicina piazza, che ora portava il nome dei Barberini, una fontana pubblica a beneficio degli abitanti del rione.

Nonostante in quegli anni Bernini stesse già lavorando ad un altro progetto, nel quale entro breve tempo sarebbe rimasto impantanato (come si vedrà più avanti), anche questa commissione fu affidata dal papa al suo fontaniere preferito, il quale disegnò per piazza Barberini una delle sue creazioni di maggior successo. |

|

In un'ampia vasca a terra, o piscina, quattro delfini dalle bocche aperte si sollevano dalla superficie dell'acqua. I loro corpi formano un piedistallo, che si rastrema verso l'alto, dove le code si attorcigliano come tentacoli attorno alle chiavi dello stemma pontificio, il cui stemma reca le tre famose api. |

Al di sopra di questa "piramide" poggia la conchiglia di un'enorme bivalve, aperta come una piattaforma, su cui un tritone si inginocchia, le gambe coperte di scaglie, mentre il suo poderoso tronco si slancia dritto verso il cielo, nell'atto di suonare una buccina; ne esce un getto d'acqua, quasi fosse il potente suono della conchiglia. Quindi, ricadendo sulla grande bivalve, l'acqua forma due rivoli che vanno a finire nella piscina sottostante.

Nel disegnare i quattro delfini Bernini ricorse per la prima volta ad un particolare espediente, molto innovativo per quegli anni, che sarebbe diventato quasi il marchio delle sue opere: una base con al di sotto uno spazio vuoto, per dare alla composizione un aspetto più slanciato ed elegante che con una massa solida ed anche per creare un effetto di chiaroscuro sotto il gruppo principale.

il muscoloso tritone alla sommità del gruppo → |

|

|

Tale concetto, però, cozzava con l'ortodossia architettonica del XVII secolo; per tale ragione le opere di Gianlorenzo con una base cava (vedi Curiosità Romane pagina 1 e Roma Leggendaria pagina 2) furono ferocemente osteggiate dai suoi detrattori. Ciò non avvenne con la Fontana del Tritone forse perché Bernini godeva di troppa stima da parte del papa Urbano VIII per permettersi di criticarlo.

L'idea di circondare il gruppo con una vasca bassa, di forma ancora geometrica (unico dettaglio in comune con le fontane del passato), benché assai articolata, probabilmente fu ispirata da quella ovale che il padre aveva usato per la Barcaccia, descritta nella pagina precedente; questo elemento fu nuovamente impiegato in seguito per la Fontana del Moro a piazza Navona (cfr. pagina 3).

← i quattro delfini che formano la base cava e lo stemma |

ALTRE FONTANE DI GIANLORENZO BERNINI

Poco dopo il completamento della Fontana del Tritone, Urbano VIII morì.

Durante il regno del papa successivo, Innocenzo X (1644-55), le sorti di Bernini furono parzialmente offuscate; il conflitto fra le famiglie dei Barberini e dei Pamphilj (a cui apparteneva Innocenzo) era così aspro che non solo i parenti del precedente papa, ma l'intero entourage di politici, di consiglieri e persino di artisti che erano stati protetti da Urbano VIII caddero in disgrazia assai presto dopo la nuova elezione. Ciononostante, l'astuto Bernini riuscì ugualmente a farsi preferire al rivale Borromini nella scelta del progetto per la fontana centrale di piazza Navona, creando in questa occasione uno dei suoi capolavori più noti, la Fontana dei Fiumi, descritta a pagina 3. Nella stessa piazza egli ingrandì anche una fontana preesistente di Giacomo Della Porta, la Fontana del Moro. |

lo stemma di Innocenzo X,

dalla Fontana dei Fiumi |

|

Le cose andarono assai meglio dopo la morte di Innocenzo, quando divenne papa Alessandro VII. Bernini, nominato capo architetto dei lavori per la sistemazione della nuova piazza San Pietro, ne disegnò anche l'enorme quadruplo colonnato, cambiò posizione alla fontana di Maderno e ne aggiunse una gemella, come descritto a pagina 13.

← dettaglio della Fontanella delle Api

Sempre a Bernini Alessandro VII affidò una ristrutturazione della fontana in piazza Santa Maria in Trastevere, di cui sono descritte le origini nella pagina sulle fontane medievali.

|

Dopo essere stata restaurata nel 1509, la fontana continuò a funzionare per quasi un secolo con la pochissima acqua a disposizione, finché nel 1591 Gregorio XIV concesse che una quindicina di once di Acqua Felice, inaugurata pochissimi anni prima, raggiungesse Trastevere a mezzo di condutture di piombo che scavalcavano il Tevere seguendo il Ponte Santa Maria (cfr. pagina 11). Ma nel 1598, spazzati via ponte e tubazioni durante una delle piene più disastrose, la fontana tornò a secco. Cinque anni dopo fu riattivata grazie a nuove condutture che attraversavano gli storici ponti dell'Isola Tiberina; i lavori furono probabilmente condotti da Girolamo Rainaldi, che però intervenne solo sul ripristino funzionale, non sulla struttura tardo-quattrocentesca della fontana. L'unica aggiunta fu una serie di quattro stemmi appartenenti ai quattro papi che fino a quel momento avevano restaurato la fontana; erano collocati lungo la vasca rotonda, alternati alle quattro teste di lupo.

Quando fu aperta l'Acqua Paola (1612), la fontana poté beneficiare di un ulteriore aumento del flusso idrico; ma un documento del 1638 la descrive nuovamente come secca e in procinto di cadere in rovina.

Così nel 1658, mentre Bernini già stava lavorando su piazza San Pietro (inclusa la costruzione della fontana gemella), il papa gli affidò il completo restauro della fontana presso Santa Maria in Trastevere.

Mmentre la parte centrale non fu modificata, Bernini rimpiazzò la vasca esterna con una nuova, sempre ottagonale, che riportava un doppio stemma di Alessandro VII, e una serie di quattro conchiglie marine doppie, una rivolta internamente e l'altra verso l'esterno, leggermente più in basso. L'acqua che zampillava dalle teste di lupo si raccoglieva nella conchiglia interna, e una piccola testa scolpita alla sua sommità la riversava a sua volta in quella esterna, come si vede nell'incisione di G. B. Falda qui a destra.

La fontana fu anche spostata al centro della piazza (inizialmente si trovava su un punto meno centrale, cfr. illustrazione in basso), su una predella con qualche gradino. |

la fontana qualche anno dopo l'intervento di Bernini |

dettaglio delle doppie conchiglie della fontana |

L'opera di Bernini non era destinata a durare molto a lungo. Solo 33 anni dopo l'acqua cominciò a tracimare dalla vasca maggiore, e le conchiglie esterne mostravano chiari segnali di usura. Furono quindi sostituite con altre di forma differente, mentre la vasca fu leggermente ampliata. Gli stemmi dei papi precedenti furono rimossi, per cui attorno al catino rotondo rimasero solo le quattro teste di lupo originali. Questi interventi furono commissionati da Innocenzo XII a Carlo Fontana.

La trasformazione finale è descritta a pagina 19. |

| Come fontaniere, la lista delle opere di Gianlorenzo Bernini comprende un numero di piccole creazioni, molte delle quali prodotte durante i primi anni della sua carriera, per i cortili e i giardini di palazzi privati (non trattati in questa monografia), ma anche la Fontanella delle Api, descritta nella II parte pagina 2, situata in un angolo della stessa piazza dove sorge la più grande Fontana del Tritone. |

la nuova posizione della fontana, nella pianta di G. B. Nolli |

Eppure anche un genio come Bernini inevitabilmente incappò in qualche insuccesso: a parte il gruppo della cosiddetta "lumaca" per la fontana di piazza Navona, che a Innocenzo X non piacque - ma neppure al popolo - e che fu rimpiazzato poco dopo (per maggiori dettagli si veda la pagina 3), un altro fallimento riguardò nientedimeno che la grande Fontana di Trevi, uno dei più celebri simboli di Roma, la cui complessa storia, lastricata di progetti bocciati di molti architetti tanto famosi che sconosciuti, verrà trattata più dettagliatamente nella successiva pagina 17.

Verso il 1640, mentre venivano dati gli ultimi ritocchi al palazzo di Urbano VIII , il papa ebbe l'idea di ristrutturare la vecchia fontana presso il punto terminale dell'Acqua di Salone, situata presso un trivio, il cui aspetto a quei tempi consisteva ancora in tre ampie ma semplicissime aperture, dalle quali l'acqua si riversava in una lunga vasca rettangolare sottostante (cfr. pagina 1).

l'opera incompiuta di Bernini, particolare da un'incisione di G.B.Falda;

a destra si nota in lontananza il torrino di Palazzo Quirinale |

Bernini non si limitò a disegnare una struttura grandiosa, inviando il suo progetto al papa, ma cominciò a metterlo effettivemente in opera. Per la costruzione della nuova fontana, alcune vecchie case che sorgevano sul lato meridionale del trivio furono abbattute, trasformando il luogo del trivio in una piccola piazza.

Anche l'orientamento della fontana venne modificato, ruotandone il prospetto di 90 gradi verso sud. Bernini realizzò poi due ampie conche semicircolari, una dentro l'altra, nel cui mezzo, appena al di sotto del pelo dell'acqua, collocò una base, che molto probabilmente doveva servire a sostenere un gruppo centrale.

|

Ma nessuna statua fu mai scolpita, né tantomeno il cantiere fece altri progressi, in quanto i fondi per il costoso progetto divennero insufficienti, anche perché nel frattempo Urbano VIII aveva dichiarato guerra al ducato di Parma e stava spendendo gran parte del denaro dello Stato Pontificio per questo dissennato proposito.

Pertanto, quando nel 1644 Urbano morì, l'ambizioso progetto di Bernini fu abbandonato e la nuova fontana rimase incompiuta.

Come questa si trasformò in una delle meraviglie di Roma, nel corso del XVIII secolo, è l'argomento centrale della pagina seguente. |

la fontana (giallo), ancora col vecchio aspetto in una pianta del 1593 (a sin.),

e dopo le modifiche di Bernini, in una pianta del 1676 (a destra),

in cui appare più piccola solo per la diversa scala della pianta |

LA FONTANA DELL'ACQUA ACETOSA, O NINFEO DI ALESSANDRO VII

A circa 2.5 km a nord delle mura aureliane, presso la riva del Tevere appena dopo la confluenza dell'Aniene, sorge una curiosa struttura in travertino, il cui piano è situato al di sotto del livello stradale. Un minuscolo spiazzo lastricato, che si raggiunge scendendo una scalinata, è delimitato su tre lati da un muro ricurvo che in alto culmina in un prospetto. Nella metà inferiore del muro, tre nicchie contengono le imprese araldiche della famiglia Chigi, riferite a papa Alessandro VII: sei piccoli monti con sopra una stella ad otto punte. Da ciascuna nicchia fuoriesce un cannello che versa acqua. Nella metà superiore, al centro, è presente uno stemma dello stesso papa e una targa con un'iscrizione dedicatoria del 1661, quindi in piena epoca berniniana.

In realtà Bernini non ha nulla a che vedere con questa struttura, il cui progetto fu disegnato dal pittore barocco Andrea Sacchi; eppure una delle sue prime raffigurazioni, da parte di Giovanni Battista Falda, la attribuisce (indebitamente) al grande architetto e fontaniere, informandoci anche che l'acqua di questa fontana è acida, è minerale e si beve per essere salutifera à molti mali.

l'incisione di Falda (1675 c.ca) che attribuisce il ninfeo al "Cav. Gio. Lorenzo Bernini" e il suo aspetto attuale

|

L'errore si può forse spiegare con la somiglianza tra l'elemento sommitale del prospetto e il coronamento del lato interno di Porta del Popolo, effettivamente disegnato da Bernini per lo stesso papa Alessandro VII sei anni prima, ma assai più grande di questo.

← il coronamento di Porta del Popolo, opera di Bernini

Per tracciare la storia del ninfeo dobbiamo fare un passo indietro, nel XVI secolo, quando in questo luogo fu per la prima volta rinvenuta una sorgente. |

L'acqua che ne scaturiva era ricca di ferro e di acido carbonico, aveva un sapore leggermente amarognolo e berla cominciò a rivelarsi un efficace rimedio per diverse malattie.

|

Divenne ben presto famosa in tutta Roma come acqua acetosa, nome che porta ancora oggi e che fu assunto anche dall'intera area circostante.

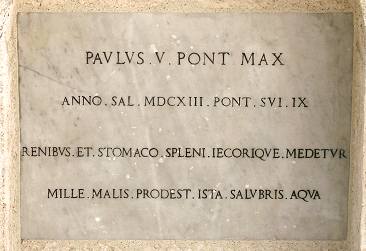

Fu Paolo V che per primo, nel 1613, fece edificare in questo luogo una piccola fontana alimentata dalla sorgente, con una targa che recita in latino: "quest'acqua salubre guarisce i reni e lo stomaco, la milza e il fegato, giova a mille malanni".

← tipici acquaioli dei secoli XVI-XVII |

la targa di Paolo V che decanta le virtù curative della sorgente |

Acquaioli ambulanti detti acquacetosari venivano qui a riempire i loro barili col prezioso liquido, che poi caricavano sui muli e rivendevano in tutta la città, girandola in lungo e in largo.

Circa 50 anni più tardi Alessandro VII ampliò notevolmente la fontana, modificandone la forma in quella di un piccolo ninfeo e ribassandone la posizione rispetto al piano stradale. Gli furono anche piantati attorno degli alberi affinché facessero ombra: l'idea era quella di creare un luogo dove fosse possibile sorseggiare la saporita acqua al riparo dalla calura. Furono aperte tre cannelle per il pubblico, che nonostante la distanza dalla città giungeva così numeroso da formare a volte una vera e propria fila davanti al ninfeo. L'iscrizione originale che decanta i benefici terapeutici fu lasciata in sede, sul muro sinistro.

Quando nel 1712 si rese necessario un restauro, Clemente XI si occupò dei lavori, lasciando anch'egli una targa che ricorda come furono unificate le sorgenti e ripulite le tubature. |

l'interno del ninfeo: dalle tre nicchie fuoriescono le cannelle |

Sul retro del ninfeo si trovano poggiati in terra dei semplici blocchi squadrati di travertino, alti una trentina di centimetri; un'iscrizione in tedesco, oggi appena leggibile, ricorda che furono collocati lì nel 1821 dal principe ereditario Ludwig di Baviera, il quale amava sostare presso questa fontana durante la sua vacanza romana, a mo' di sedili dove riposarsi.

|

Sempre sul retro del ninfeo si vede anche parte di un idrometro, collocatovi alla fine dell'Ottocento; le sue sezioni inferiori sono disposte lungo il muro che accompagna la scalinata sotto il piano stradale.

← uno dei sedili e l'idrometro

sulla parte posteriore del ninfeo

persone in fila sulle scale per →

bere e fare scorta dell'acqua (1890)

|

|

Negli anni '50 i quartieri della città moderna si estesero fin qui e la loro rete fognaria probabilmente inquinò l'antica sorgente. Essendo l'acqua divenuta non più potabile, nel 1959 la fontana fu disconnessa. Dopo essere stata lasciata all'asciutto per circa 40 anni, non molto tempo fa è stata ricollegata alla locale rete idrica e, sebbene ora non versi più Acqua Acetosa come un tempo, ora è nuovamente in funzione. |

Nel corso dell'ultimo restauro (2009-2010) attorno al ninfeo è stata compresa in una minuscola area verde, chiamata un po' pomposamente Parco della Fontana dell'Acqua Acetosa, che un cancellata ora separa dalla strada.

altre pagine nella III parte

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

|